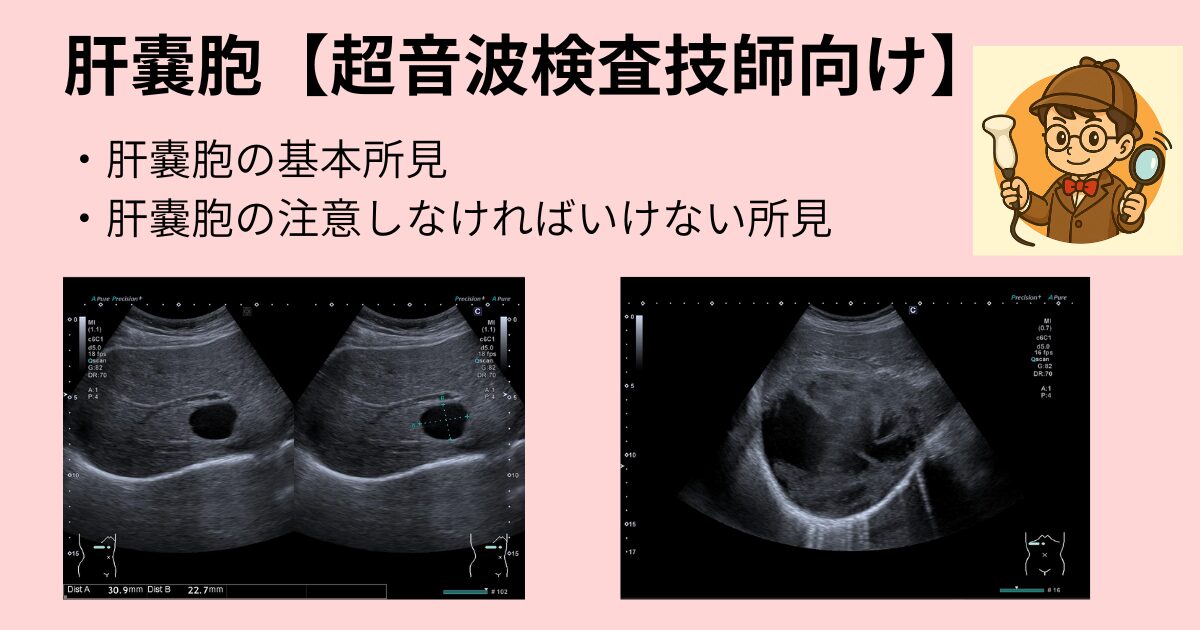

肝嚢胞の超音波診断:基本所見と注意点

肝嚢胞(liver cyst)は、肝臓に形成される液体を含んだ嚢状の構造で、超音波検査において比較的よく遭遇する病変のひとつです。多くの場合は良性で無症状ですが、サイズや内部所見によっては注意が必要なケースもあります。

エコー技師としては典型像をしっかり理解し、注意すべき所見を見逃さないことが大切です。

今回は、肝嚢胞の病態と超音波所見、注意すべきポイントについて整理していきます。

肝嚢胞の病態

肝嚢胞は、漿液性(しょうえきせい)の液体が貯留した構造で、単純性嚢胞が最も一般的です。ほとんどの肝嚢胞は無症状で、偶然の画像診断で発見されることが多いですが、以下のようなケースでは臨床的な対応が必要になることがあります。

- 巨大嚢胞(10cm以上):周囲臓器の圧排による痛みや膨満感を引き起こすことがある。

- 嚢胞内出血:急激なサイズ変化や内部エコーの変化を伴う。

- 嚢胞内癌(肝嚢胞腺癌):稀ではあるが、充実性成分を伴う場合は悪性の可能性を考慮する。

※原発性肝癌の0.2%と非常に稀です。

超音波所見の基本

肝嚢胞の典型的な超音波所見は以下の通りです。

- 辺縁平滑

- 境界明瞭

- 内部無エコー

- 円形または類円形

- 後方エコー増強あり

- 外側陰影をしばしば伴う

- 隔壁を有する場合もある

- カラードプラで血流信号なし

これらの所見が揃っていれば、典型的な単純性肝嚢胞と判断できます。

注意すべき超音波所見

肝嚢胞の診断においては、以下のような所見がある場合、より慎重な観察と追加検査が求められます。

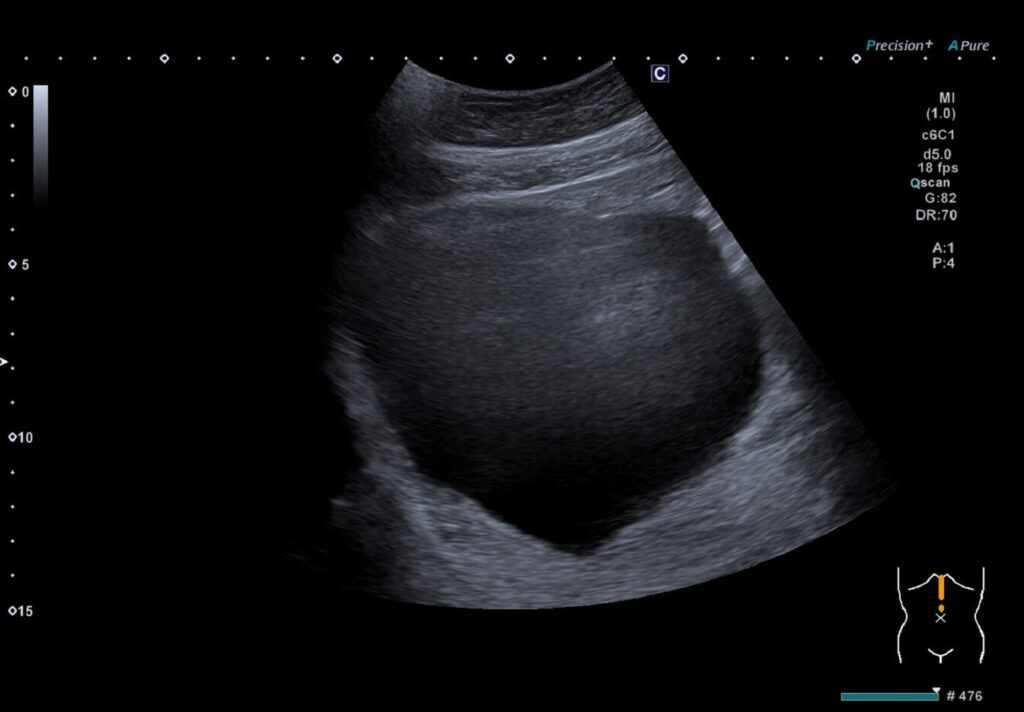

① サイズが10cm以上の嚢胞

- 臓器・脈管の圧排:周囲の臓器や脈管を圧迫する可能性があるため、肝静脈や門脈の血流に乱流がないかを確認。

- 胆管圧排:黄疸の原因となることがあり、肝内胆管の拡張や流れの停滞をチェック。

- 症状の有無:痛みや不快感が強い場合は外科的治療の検討も必要。

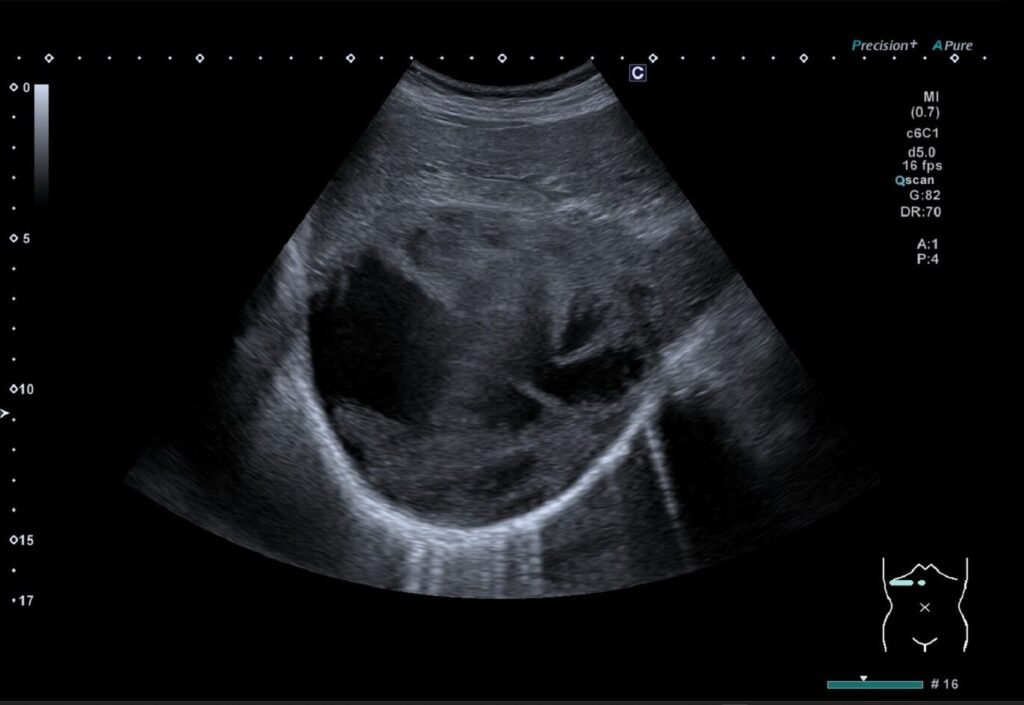

実際のサイズ感をみるとこんな感じです。

画面全体が嚢胞に(笑)

ちなみにこの症例では痛み等はなかったので経過観察です。

過去には巨大嚢胞で外科的手術になった症例に数件出会ったこともあります。

② 内部に点状エコーやモヤモヤエコーがある場合

- 出血や感染の可能性:内部点状高エコー、モヤモヤエコー(フィブリン析出)や膿が見られることがある。

- 観察の工夫:周波数、ゲイン、フォーカスを調整し、内部構造を詳細に観察する。

実際にみるとこんな感じです。

普段みている嚢胞とは違ってちょっとビックリしますよね。

内部一部が拍動によって揺らいでいるようにみえました。

③ 内部に充実性エコー像を伴う場合

- 肝嚢胞腺癌の可能性:充実性部分の血流信号の有無を確認。カラードプラで血流信号の有無を確認する。スケールは10cm/s前後まで落として血流を確認する。

- 移動性の確認:体位変換を行い、充実性部分が移動するかを観察。

- 移動性あり(+):出血像の可能性。

- 移動性なし(-):腫瘍性病変の可能性。

非常に稀な癌で私もまだ現場で見たことがありません。

技師としての観察力が問われる場面

肝嚢胞は基本的には良性病変で、一見すると単純な病変に見えます。

しかし、内部構造や周囲への影響を見逃さないためには、技師としての観察力と知識が不可欠です。

特に以下の点を意識しましょう。

- スキャンの工夫:複数方向からの走査で立体的に捉える。アーチファクトの回避。

- ドプラの活用:充実性部分の血流評価に有効。

- 体位変換:嚢胞内容の移動性を確認することで、出血と腫瘍の鑑別に役立つ。

まとめ

肝嚢胞は、腹部超音波検査で最もよく遭遇する所見のひとつであり、基本的には良性です。

しかし以下のポイントを見逃さないように注意する必要があります。

- 大型嚢胞(10cm以上)による圧排所見

- 内部エコーを伴う嚢胞(出血・感染)

- 充実性エコー像を伴う嚢胞(肝嚢胞腺癌の可能性)

エコー技師や超音波検査士の取得を目指す皆さんには、単純に肝嚢胞がどこに何個あるかを一生懸命観察するだけにとどまらず、病態の背景や臨床的意義を理解したうえで、的確な観察と判断ができる「知識」と「技術」と「眼」を身につけていただきたいと思います。